BAISE-EN-VILLE

Il y a 15 heures

Niveau comédies américaines, il semblerait que 2011 soit bien partie pour décrocher le titre de pire année de l'histoire. Chaque nouvelle sortie semble en effet faire pire que la précédente, comme si une crise d'inspiration générale avait frappé les réalisateurs et les scénaristes. On constate d'une manière générale un manque de sang neuf, que ce soit dans le choix des sujets ou la construction des castings. Consensuelle, teintée de beauferie, la comédie US 2011 n'a quasiment aucune leçon à donner à son homologue française. C'est dire si son niveau est faible.

Niveau comédies américaines, il semblerait que 2011 soit bien partie pour décrocher le titre de pire année de l'histoire. Chaque nouvelle sortie semble en effet faire pire que la précédente, comme si une crise d'inspiration générale avait frappé les réalisateurs et les scénaristes. On constate d'une manière générale un manque de sang neuf, que ce soit dans le choix des sujets ou la construction des castings. Consensuelle, teintée de beauferie, la comédie US 2011 n'a quasiment aucune leçon à donner à son homologue française. C'est dire si son niveau est faible.

Le 30 juillet dernier, El Bulli fermait ses portes après un ultime dîner offert à son personnel. Situé en Catalogne, El Bulli fut élu meilleur restaurant du monde à 5 reprises entre 2002 et 2009, sous la direction du grand chef Ferran Adrià. Avant même de savoir que le restaurant allait bientôt tirer sa révérence — l'événement n'est même pas mentionné dans le film —, le réalisateur allemand Gereon Wetzel décidait de réaliser un documentaire sur le restaurant au taureau, qui n'ouvre que six mois par an puis ferme le temps de recomposer patiemment une carte toujours plus étonnante. El Bulli, c'est 8000 couverts par saison pour près de 2 millions de demandes de réservations. Cooking in progress tente de nous expliquer les raisons de ce succès.

Le 30 juillet dernier, El Bulli fermait ses portes après un ultime dîner offert à son personnel. Situé en Catalogne, El Bulli fut élu meilleur restaurant du monde à 5 reprises entre 2002 et 2009, sous la direction du grand chef Ferran Adrià. Avant même de savoir que le restaurant allait bientôt tirer sa révérence — l'événement n'est même pas mentionné dans le film —, le réalisateur allemand Gereon Wetzel décidait de réaliser un documentaire sur le restaurant au taureau, qui n'ouvre que six mois par an puis ferme le temps de recomposer patiemment une carte toujours plus étonnante. El Bulli, c'est 8000 couverts par saison pour près de 2 millions de demandes de réservations. Cooking in progress tente de nous expliquer les raisons de ce succès.

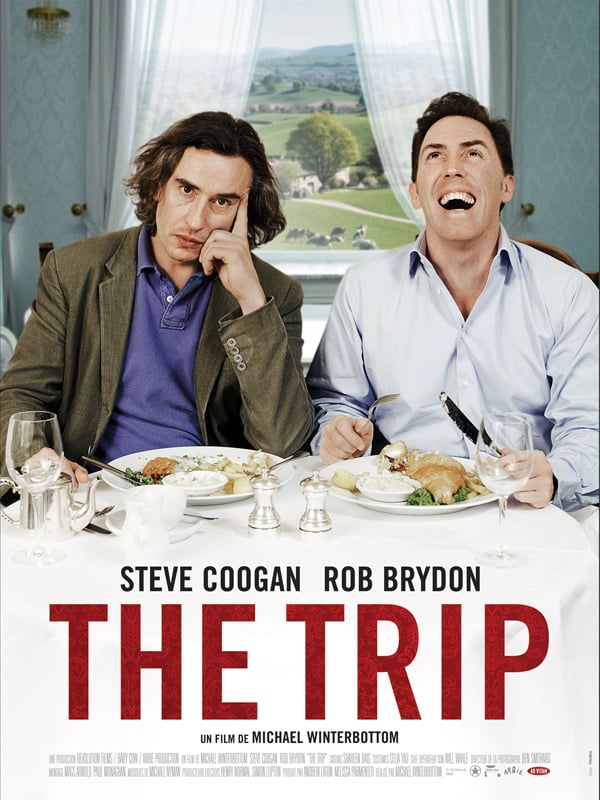

The trip risque de faire enrager ceux qui, depuis désormais plus de 15 ans, tentent de trouver un quelconque fil conducteur dans la carrière de Michael Winterbottom. Mais le cinéaste n'en a que faire. Tout comme il se moque bien de l'avis de ceux qui pourront estimer — un peu à juste titre — que The trip n'est qu'un film de vacances financé par le contribuable. Version courte d'une série (6 épisodes de 29 minutes) diffusée fin 2010 sur la BBC, ce long-métrage raconte en effet le voyage de presse de Steve Coogan et Rob Brydon, acteurs britanniques invités par The Observer à sillonner la campagne anglaise pour tester un certain nombre de restaurants gastronomiques. Quelques trajets épiques et quelques repas de choix : c'est tout le menu de ce Trip sans scénar, où le duo d'acteurs principaux joue son propre rôle et se paye le luxe de pouvoir improviser une bonne partie de ses répliques. Peut-on vraiment aller au cinéma pour regarder deux types tailler la route et manger des plats très appétissants ? La réponse est oui.

The trip risque de faire enrager ceux qui, depuis désormais plus de 15 ans, tentent de trouver un quelconque fil conducteur dans la carrière de Michael Winterbottom. Mais le cinéaste n'en a que faire. Tout comme il se moque bien de l'avis de ceux qui pourront estimer — un peu à juste titre — que The trip n'est qu'un film de vacances financé par le contribuable. Version courte d'une série (6 épisodes de 29 minutes) diffusée fin 2010 sur la BBC, ce long-métrage raconte en effet le voyage de presse de Steve Coogan et Rob Brydon, acteurs britanniques invités par The Observer à sillonner la campagne anglaise pour tester un certain nombre de restaurants gastronomiques. Quelques trajets épiques et quelques repas de choix : c'est tout le menu de ce Trip sans scénar, où le duo d'acteurs principaux joue son propre rôle et se paye le luxe de pouvoir improviser une bonne partie de ses répliques. Peut-on vraiment aller au cinéma pour regarder deux types tailler la route et manger des plats très appétissants ? La réponse est oui.

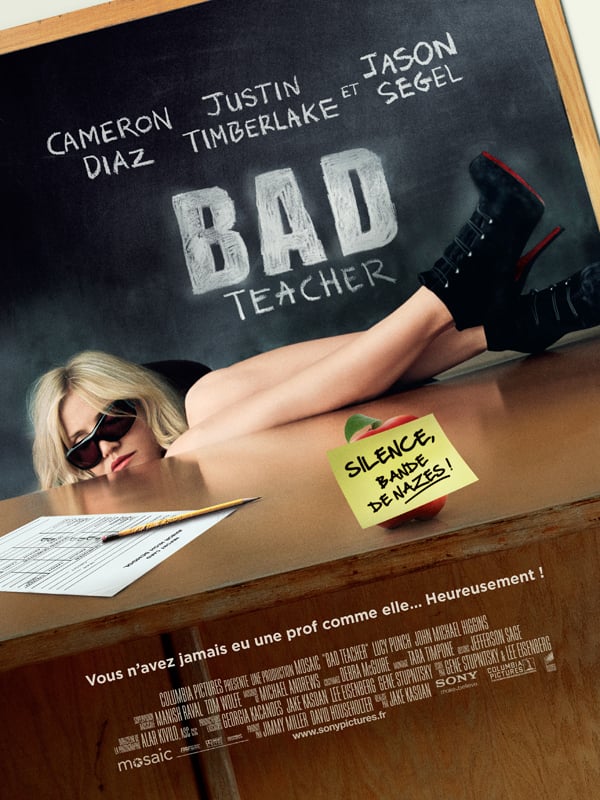

Au milieu des années 2000, Richard Linklater, Mike White et Jack Black mettaient tout le monde d'accord en mettant au monde ce qui fait désormais office de référence en matière de comédie-avec-des-profs-dedans. Ça s'appelait School of rock — Rock academy en VF, avec l'affreux Sébastien Cauet pour doubler Black — et ça dépotait sévère, les trois sales gosses cités plus haut ayant su trouver le dosage idéal entre une subversion bon enfant et une énergie bien contrôlée.

Au milieu des années 2000, Richard Linklater, Mike White et Jack Black mettaient tout le monde d'accord en mettant au monde ce qui fait désormais office de référence en matière de comédie-avec-des-profs-dedans. Ça s'appelait School of rock — Rock academy en VF, avec l'affreux Sébastien Cauet pour doubler Black — et ça dépotait sévère, les trois sales gosses cités plus haut ayant su trouver le dosage idéal entre une subversion bon enfant et une énergie bien contrôlée.

En 2000, Dominik Moll frappait un grand coup avec le chef d'oeuvre Harry, un ami qui vous veut du bien, thriller intimiste témoignant d'une véritable fascination pour le Mal, la création, l'éthique familiale, amicale et amoureuse. Après un Lemming reprenant, sous une autre forme, des thèmes sensiblement voisins, Moll nous revient enfin avec ce Moine ô combien attendu car adapté d'un roman extrêmement réputé de Matthew Gregory Lewis. Publié en 1796, le roman fit très rapidement scandale, notamment parce qu'il mêlait des thèmes d'ordre religieux à des réflexions beaucoup pus ésotériques et surtout à des sujets aussi polémiques que l'inceste. Aujourd'hui encore, le contenu du roman de Lewis devoir être pris avec des pincettes : sa vision de la passion, de la foi et de l'abandon de soi a en effet de quoi faire grincer les dents de plus d'un croyant, en particulier du côté des extrémistes les plus fervents.

En 2000, Dominik Moll frappait un grand coup avec le chef d'oeuvre Harry, un ami qui vous veut du bien, thriller intimiste témoignant d'une véritable fascination pour le Mal, la création, l'éthique familiale, amicale et amoureuse. Après un Lemming reprenant, sous une autre forme, des thèmes sensiblement voisins, Moll nous revient enfin avec ce Moine ô combien attendu car adapté d'un roman extrêmement réputé de Matthew Gregory Lewis. Publié en 1796, le roman fit très rapidement scandale, notamment parce qu'il mêlait des thèmes d'ordre religieux à des réflexions beaucoup pus ésotériques et surtout à des sujets aussi polémiques que l'inceste. Aujourd'hui encore, le contenu du roman de Lewis devoir être pris avec des pincettes : sa vision de la passion, de la foi et de l'abandon de soi a en effet de quoi faire grincer les dents de plus d'un croyant, en particulier du côté des extrémistes les plus fervents.

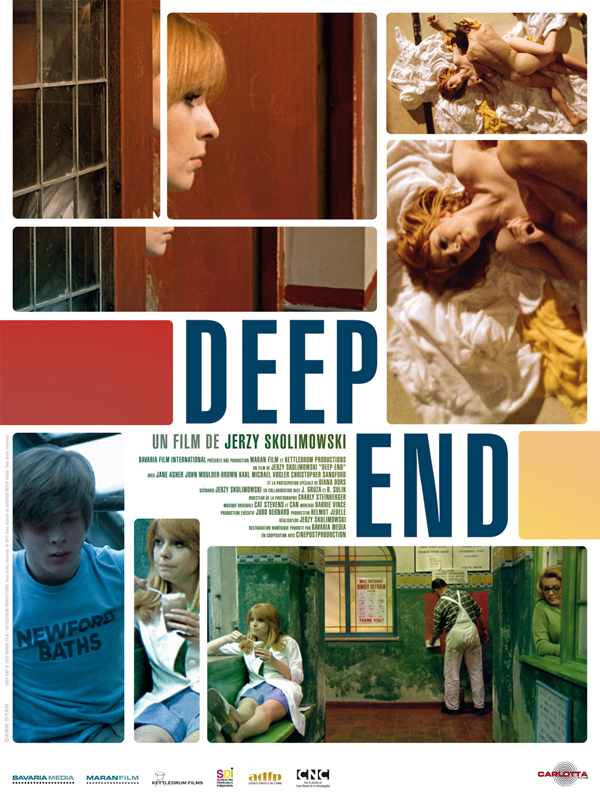

Honoré par plusieurs festivals au cours des derniers mois, Jerzy Skolimowski semble toujours aussi insaisissable. Sa filmographie de haute volée, caractérisée par des migrations géographiques et des silences incroyablement longs, peine en effet à être réduite à quelques lignes directrices, quelques thèmes communs qui permettraient sans doute de mieux saisir le personnage. La ressortie de Deep end, quarante ans après sa première présentation au public, permet néanmoins d'effectuer quelques ponts entre sa filmographie passée et sa seconde carrière entamée en 2008 avec Quatre nuits avec Anna. Il s'agit dans les deux oeuvres de disséquer une fascination, celle entretenue en secret par un jeune home à l'égard d'une femme dont le magnétisme n'est plus à prouver.

Honoré par plusieurs festivals au cours des derniers mois, Jerzy Skolimowski semble toujours aussi insaisissable. Sa filmographie de haute volée, caractérisée par des migrations géographiques et des silences incroyablement longs, peine en effet à être réduite à quelques lignes directrices, quelques thèmes communs qui permettraient sans doute de mieux saisir le personnage. La ressortie de Deep end, quarante ans après sa première présentation au public, permet néanmoins d'effectuer quelques ponts entre sa filmographie passée et sa seconde carrière entamée en 2008 avec Quatre nuits avec Anna. Il s'agit dans les deux oeuvres de disséquer une fascination, celle entretenue en secret par un jeune home à l'égard d'une femme dont le magnétisme n'est plus à prouver.

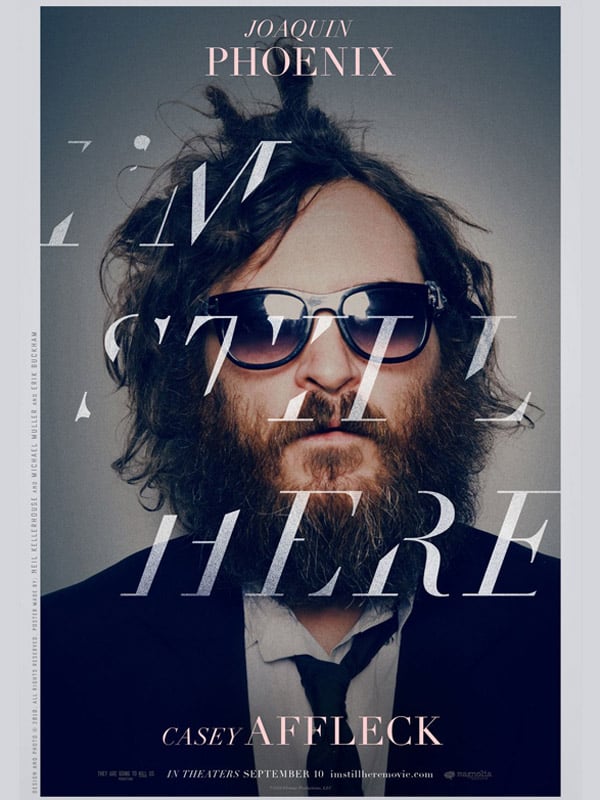

Le cas Joaquin Phoenix a longtemps fasciné les médias, les cinéphiles et les amateurs de tabloids. Impossible de croire sincèrement à la retraite cinématographique de ce fabuleux comédien, qui annonçait en 2008 sa décision de tout plaquer pour se consacrer au hip-hop. Impossible, et pourtant le doute a longtemps subsisté. S'il est désormais établi que tout cela n'était qu'un gigantesque canular destiné à tourner le film dont il est question ici, l'écheveau savamment noué par Phoenix et son beauf Casey Affleck a mis du temps à être démêlé. On avait du mal à gober cette histoire, mais l'aplomb total de l'acteur, apparemment bien décidé à saccager sa carrière, a permis à cette gigantesque entreprise d'affabulation de perdurer aussi longtemps que possible. Il a fallu en fait que I'm still here soit enfin montré au public, puis que Phoenix annonce l'air de rien ses prochains projets ciné, pour que la vérité jaillisse de façon certaine. Ce qui rend le film encore plus passionnant, celui-ci possédant un grand nombre de niveaux de lecture.

Le cas Joaquin Phoenix a longtemps fasciné les médias, les cinéphiles et les amateurs de tabloids. Impossible de croire sincèrement à la retraite cinématographique de ce fabuleux comédien, qui annonçait en 2008 sa décision de tout plaquer pour se consacrer au hip-hop. Impossible, et pourtant le doute a longtemps subsisté. S'il est désormais établi que tout cela n'était qu'un gigantesque canular destiné à tourner le film dont il est question ici, l'écheveau savamment noué par Phoenix et son beauf Casey Affleck a mis du temps à être démêlé. On avait du mal à gober cette histoire, mais l'aplomb total de l'acteur, apparemment bien décidé à saccager sa carrière, a permis à cette gigantesque entreprise d'affabulation de perdurer aussi longtemps que possible. Il a fallu en fait que I'm still here soit enfin montré au public, puis que Phoenix annonce l'air de rien ses prochains projets ciné, pour que la vérité jaillisse de façon certaine. Ce qui rend le film encore plus passionnant, celui-ci possédant un grand nombre de niveaux de lecture.

À presque 50 ans, Rosa mène une existence médiocre entre son mari, qui ne se soucie que de ce qu'elle compte lui cuisiner, et son passionnant job consistant à épiler au laser des clientes manifestement plus aisées qu'elle. La mujer sin piano se penche tout particulièrement sur la nuit où Rosa, excédée mais toujours aussi calme, profite du sommeil de son époux pour faire sa valise et se faire la malle. Pour aller où ? n'importe où sauf ici. Très bien. Très bien.

À presque 50 ans, Rosa mène une existence médiocre entre son mari, qui ne se soucie que de ce qu'elle compte lui cuisiner, et son passionnant job consistant à épiler au laser des clientes manifestement plus aisées qu'elle. La mujer sin piano se penche tout particulièrement sur la nuit où Rosa, excédée mais toujours aussi calme, profite du sommeil de son époux pour faire sa valise et se faire la malle. Pour aller où ? n'importe où sauf ici. Très bien. Très bien.

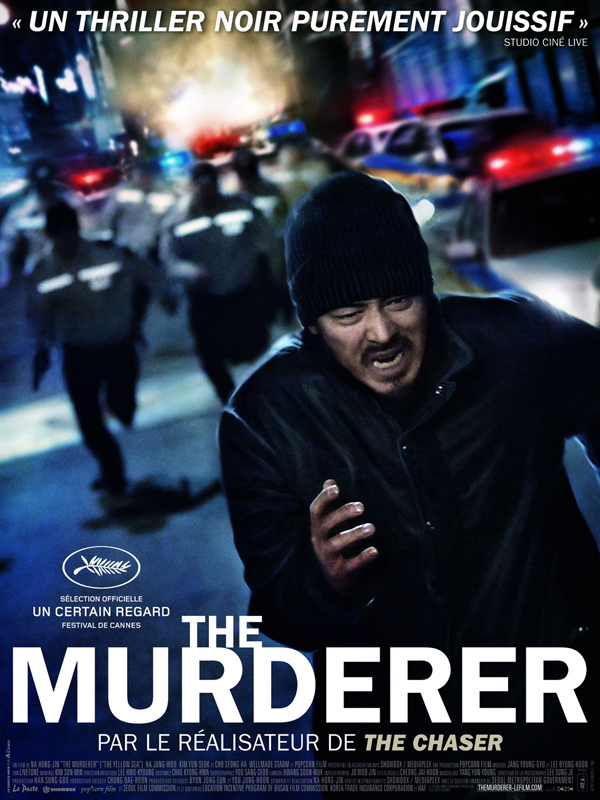

C'est l'histoire d'un cinéma coréen rattrapé par un autre. The murderer, deuxième long de Na Hong-jin après The chaser, est le parfait et passionnant symbole de ce qui se trame actuellement dans le cinéma coréen (en tout cas dans celui qu'il nous est permis de voir sur les écrans français) : deux tendances divergentes cohabitent et finissent parfois par se télescoper, de façon plus ou moins heureuse. Les deux tendances en question peuvent se résumer ainsi : il y a la frange délicate, où une écriture ciselée n'empêche pas les sentiments les plus forts (ou les plus monstrueux) d'affleurer ; et il y a la frange brutale, où l'intensité semble devoir se mesurer en fonction du nombre de litres de fausse hémoglobine déversés face caméra.

C'est l'histoire d'un cinéma coréen rattrapé par un autre. The murderer, deuxième long de Na Hong-jin après The chaser, est le parfait et passionnant symbole de ce qui se trame actuellement dans le cinéma coréen (en tout cas dans celui qu'il nous est permis de voir sur les écrans français) : deux tendances divergentes cohabitent et finissent parfois par se télescoper, de façon plus ou moins heureuse. Les deux tendances en question peuvent se résumer ainsi : il y a la frange délicate, où une écriture ciselée n'empêche pas les sentiments les plus forts (ou les plus monstrueux) d'affleurer ; et il y a la frange brutale, où l'intensité semble devoir se mesurer en fonction du nombre de litres de fausse hémoglobine déversés face caméra.

Pour Jacques Audiard, tout a commencé avec Regarde les hommes tomber, premier film venu de nulle part qui lui a permis de se faire un prénom en un clin d'oeil. L'un des fabuleux atouts de ce joyau est sa narration ultra-moderne, Audiard étant l'un des très rares cinéastes français capables de retrouver le ton des meilleurs romans noirs américains. Seul le Corneau de Série noire semble en fait l'avoir devancé... L'autre immense qualité du film, c'est son casting impressionnant, avec sa triplette d'interprètes que l'on n'aurait jamais imaginés ensemble. La classe très sèche du grand Jean-Louis Trintignant, dans l'un de ses derniers rôles importants sur grand écran, s'allie idéalement à la fragile innocence du petit Mathieu Kassovitz, tout le temps en train de bouffer, et dont le naturel laisse pantois. Quant à Jean Yanne, qui évolue en parallèle dans un registre éminemment douloureux, il rappelle son immense potentiel d'acteur, trop peu exploité si ce n'est par Pialat et Chabrol. La mécanique du film est parfaitement huilée mais tolère les micro-incidents, qui lui confèrent une incroyable humanité. Tendu de part en part, stressant comme un thriller mais poignant comme un drame, Regarde les hommes tomber reste le meilleur film d'un Audiard pas encore conscient de son propre talent.

Pour Jacques Audiard, tout a commencé avec Regarde les hommes tomber, premier film venu de nulle part qui lui a permis de se faire un prénom en un clin d'oeil. L'un des fabuleux atouts de ce joyau est sa narration ultra-moderne, Audiard étant l'un des très rares cinéastes français capables de retrouver le ton des meilleurs romans noirs américains. Seul le Corneau de Série noire semble en fait l'avoir devancé... L'autre immense qualité du film, c'est son casting impressionnant, avec sa triplette d'interprètes que l'on n'aurait jamais imaginés ensemble. La classe très sèche du grand Jean-Louis Trintignant, dans l'un de ses derniers rôles importants sur grand écran, s'allie idéalement à la fragile innocence du petit Mathieu Kassovitz, tout le temps en train de bouffer, et dont le naturel laisse pantois. Quant à Jean Yanne, qui évolue en parallèle dans un registre éminemment douloureux, il rappelle son immense potentiel d'acteur, trop peu exploité si ce n'est par Pialat et Chabrol. La mécanique du film est parfaitement huilée mais tolère les micro-incidents, qui lui confèrent une incroyable humanité. Tendu de part en part, stressant comme un thriller mais poignant comme un drame, Regarde les hommes tomber reste le meilleur film d'un Audiard pas encore conscient de son propre talent.

En mai 2007, un jeune cinéaste roumain fait imploser la Croisette et le jury de Stephen Frears, qui lui décerne une Palme d'Or approuvée par la majorité des festivaliers : avec 4 mois, 3 semaines, 2 jours, Cristian Mungiu réussit son entrée par la grande porte... bien que son film soit un puits de vacuité sans fond, un monument de provocation gratuite et de faux bon cinéma d'auteur. Racoleur, complaisant et plus poseur que jamais, le film surexploite son sujet principal (l'avortement clandestin) pour jouer avec les nerfs du spectateur et lui mettre le nez dans la misère des personnages sans lui donner le droit de prendre de la distance. Faut-il vraiment servir un foetus mort sur un plateau pour choquer ou éveiller les consciences ? Pas sûr. Mais la relative maestria technique du roumain aura eu raison de bien des pigeons. Cette Palme 2007 fut une mauvaise nouvelle pour le cinéma d'auteur en général, et pour le cinéma roumain (plutôt en forme depuis le début du siècle) en particulier.

En mai 2007, un jeune cinéaste roumain fait imploser la Croisette et le jury de Stephen Frears, qui lui décerne une Palme d'Or approuvée par la majorité des festivaliers : avec 4 mois, 3 semaines, 2 jours, Cristian Mungiu réussit son entrée par la grande porte... bien que son film soit un puits de vacuité sans fond, un monument de provocation gratuite et de faux bon cinéma d'auteur. Racoleur, complaisant et plus poseur que jamais, le film surexploite son sujet principal (l'avortement clandestin) pour jouer avec les nerfs du spectateur et lui mettre le nez dans la misère des personnages sans lui donner le droit de prendre de la distance. Faut-il vraiment servir un foetus mort sur un plateau pour choquer ou éveiller les consciences ? Pas sûr. Mais la relative maestria technique du roumain aura eu raison de bien des pigeons. Cette Palme 2007 fut une mauvaise nouvelle pour le cinéma d'auteur en général, et pour le cinéma roumain (plutôt en forme depuis le début du siècle) en particulier.